#1.

(1) 요즘 가장 많이 듣는 음악 :

- The Handmaid's Tale / Margaret Atwood

- 82년생 김지영 / 조남주

- Cat's Cradle / Kurt Vonnegut

- 드라큘라 / 브람 스토커

- Damned / Chuck Palaniuk

- 빌어먹을 세상따위 S01

- 매드맨 S01

- 마스터 오브 제로 S01

- 브루클린 나인나인 S01

- 레귤러쇼 S01

- IT 크라우드 S03

- 바람과 함께 사라지다

릭앤모티 보면서 다시 카툰에 꽂혀서 레귤러쇼, 스티븐 유니버스, 위베어베어스를 찾아봤다. (어탐은 이미 시즌4 이후로는 재미가 없어져서 안보기 시작했고...) 스유랑 위베어베어스는 인기에 비해 솔직히 노잼이고... 레귤러쇼는 릭앤모티만큼 빠져보진 않지만 꽤 웃기고 모디카이 생김새가 마음에 들어서 간간이 보고 있다. 아무래도 나는 병맛이 없으면 만화를 못 보는 것 같다. 막 뭐랄까... 샤방한 것도 아니고 정말 일본애들 표현대로 '카와이'한 만화도 너무 싫은데 맛탱이 가고 좀 잔인하고 그런 만화는 정말 좋음

#2.

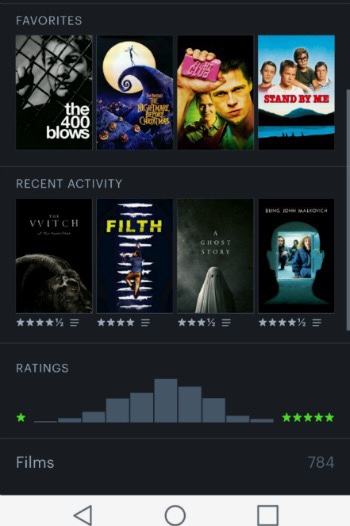

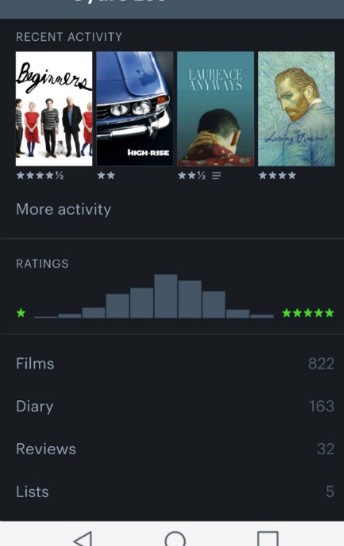

사진 정리하면서 보니까 레박 최근 기록에 뜬 영화 포스터들이 예쁘면 나도 모르게 자꾸 캡쳐를 해놨더랬다...

존 말코비치 되기, 비기너스, 하이 라이즈는 외국 포스터가 국내판보다 더 예쁜 것 같다.

#3.

고등학교 2학년 무렵부터는 사는 게 영 행복하게 느껴지지 않았고, 해가 갈수록 더 불행하게 느껴졌다. 최근들어 불행지수 피크를 찍음에 따라 내 불행의 원인이 무엇인가 성찰해봤더니... 난 여태 세상을 구원해야 할 대상으로 여겼다. 태어난 이래로 지금까지 내 동상을 세워져 있고, 내 삶에 대해 가르치고 여러 나라의 책들에서 내 이름이 언급되는 미래를 당연히 몇십년 뒤에 열려날 미래라고 생각해왔다. 스무 살이 다 되도록 영웅심리에 빠져서 남다른 모습을 갖추려고 노력했고, 고등학교에 들어온 이후부터는 갈수록 남달라 보이기 위한 조건을 충족하는 것이 어려워져서 자괴감을 느끼기 시작했다. 오히려 남들보다 못난 면모로 특별해지는 것 같아서 늘 불행했던 것 같다. 그런데 사실 세상은 내가 구제해줄 대상이 아니라 아주 기를 꺾고 죽여 마땅한 엿같은 존재 같다.

한 달 전까지만 해도 나는 정말 무슨 순정만화에 나오는 여주인공마냥(...) 아무리 힘들고 지쳐도 곧 열릴 밝은 미래를 생각하면서 잠들었고 그렇게 일상에 맞서 나갔다. 그리고 일종의 미신에 가까운 운이 내겐 언제나 따라준다고 생각했다. 그런데 연말을 앞두고 갑자기 이게 다 무슨 소용인가 싶었고, 운명 따위는 없으며, 당장 내가 15분 뒤에 무슨 일이 일어날지도 모르는 마당에 먼 미래를 기대하는 건 우스운 일이라는 생각이 들었다. 그 생각을 한 이후부터는 단 한번도 잠자리에 들 때마다 미래를 떠올리지도 않았고 깨어서도 절대 앞날을 생각하지 않았다. 닥치는 대로 사는 건 삶에 대한 기대감 없이 사는 것이기에 홀가분하지만 마치 내가 겉껍데기만 살아 있고 속에는 아무것도 들어 있지 않아서 누가 밟으면 바삭하게 부서질 것 같은 느낌이었다. 그리고 머지않아 아무것도 기대하지 않는 것은 기대하지 않는 것을 기대하는 것이기에 결국 내가 원래 열망하던 대상을 상기시키는 것에 불과하다는 걸 깨달았다.

그냥 아무 생각 안하고 골빈 인간으로 사는 게 가장 속이 편한 것 같다. 적어도 4년 전에는, 이런 생각 하면서 살지도 않았고, 그러니까 지금처럼 걸핏하면 속이 아파서 아무것도 못 먹는 일은 벌어지지 않았다.

#4.

친구들이랑 오랜만에 만나서 이태원에 갔다. 고등학교가 광화문에 위치했고, 친구들 대부분이 다 광화문 주변에 살았기에 여지껏 우리가 개척한 장소라고는 광화문-정동-북촌이 다였고... 이태원은 해만 떨어지면 너무 무서워졌기 때문에 이제야 개척할 용기를 낸 것인데 결국 이번에도 무서워서 일찍 헤어졌다.

중학교 때 가족이랑 갔던 타르트 가게에 갔다. 다들 맛있긴 한데 너무 달아서 힘들다고 했다. 난... 입에 온통 코코아 가루를 묻혀가면서 되게 잘 먹었다...

이날 친구들이랑 떠들면서 주둥아리가 잔뜩 달아오른 바람에 집 와서도 엄마랑 6시간 가까이 떠들었다. 사실상 나 혼자 일방적으로 지껄인 거였고, 그렇게 총 12시간을 입을 놀렸다. 다음날 온몸이 쑤셨다.

#4.

할것없을 때 취미는 짤줍

맨날 애들한테 적절한 순간에 보내줘야지 해놓고 저장하지만 아직까지 그 '적절한 순간'이 딱히 없었다는 게 함정

#5.

#3에서의 모임 이후 가장 친한 3총사끼리 (나름 정동의 골목대장을 꿈꿨던) 또 만나서 영화를 봤다. 키가 가장 커서 우두머리가 된 대장이 알바 면접을 봐야 한다고 해서 거기까지 따라갔고, 그다음에 저녁을 먹었다. (사실 이날 우리는 평소와 다르게 온종일 먹어댔고 그중 피자는 쓰레기 같은데 엄청나게 비싸서 되게 후회했다...) 어쩌다 보니 술을 시켰는데, 우리는 한 '캔'이 올 줄 알았는데 한 '병'이 와서 당황했다. 난 병도 예쁘게 생기고 또 주둥이가 흥분해서 친구들보다 유독 많이 마셔버렸고, 그러고 나니 나도 모르는 사이에 사고를 칠까봐 무서워서 집에 돌아오는 길에 스트레스를 엄청나게 받았다.

#6.

그 다음날에는 나와 대장을 제외한, 태권도를 할 줄 아는 친구가 오래전부터 기대했던 누드전이 2월까지 연장전시를 한다기에 3총사와 함께하는 대규모 친구들 중 하나를 영입해서 올림픽공원에 갔다. 대장은 일이 생겨서 올 수 없었다

태권도를 할 줄 아는 친구와 나는 서대문역에서 만나 지하철을 탔다. 내가 갑자기 화장실에 가고 싶어져서 신금호역에서 내렸고, 다시 지하철을 타서 한참 멍을 때리다 보니 광화문역을 지나고 있었다. 아무 생각없이 반대방향을 타버리고 원점으로 와버린 거다....ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

우리보다 한참 먼저 몽촌토성역에 도착한 친구에게 미안했다.

올림픽공원의 좌측으로는 내가 초1~초3까지 살던 동네가 있고, 우측으로는 초4~초6까지 살던 동네가 있다. 그래서 난 유독 이 공원이 좋았다.

어릴 때 자전거 처음 사서 맨날 타고다니던 곳도 여기였고, 그러다가 엎어지면서...... 자전거를 그만 타게 된 곳도 여기였다.

발레 수업을 듣다가 그만둔 곳이기도 하다.

10번째 생일은 88마당에서 친구들과 함께 맞았고, 아빠가 늦게 퇴근하는 날에는 엄마랑 같이 조각공원을 산책하다가 당시 소마미술관 옆에 있는 커피빈에서 바닐라 아이스를 사마시고 오곤 했다.

줄여 말하자면, 내겐 삼포처럼 일종의 향수를 불러일으키는 장소라는 거다..

이거 나중에 전시 보면서 왜 상반신만 내놓은 것인지 알게됨

미술관 화장실에서 완전 내취향 클래식이 나와서 네이버 음악인식을 켰더니 갑자기 거기서 '검색하신 음악은...'이라고 말을 하려 해서 화들짝 놀랬다.

이 곡이었다.

10년 사이에 제2롯데월드가 멀리 보이게 되었는데 걍 맘에 안들게 생김

전시 보고 나와서 잠깐 조각공원도 산책했다. 사진에 나온 애들은 내가 어릴때 제일 좋아했던 조각들인데, 다시 보니 무척 좋았다.

그냥 그 감정을 딱히 표현할 말이 떠오르진 않는다. 정말로 '무척 좋았다'라고밖엔 표현이 안된다ㅋㅋㅋ

전시가 요근래 본 것들 중 가장 좋았기에 도록이랑 엽서도 샀다.

내가 좋아하는 루이스 부르주아, 프랑시스 베이컨, 파블로 피카소, 에드가 드가, 앙리 마티스 그림이 있었던 것도 전시가 마음에 들었던 이유지만

무엇보다도 정말 좋았던 건 어릴 때는 느끼지 못했던 감정을 그림들을 보면서 느꼈던 것이다...

예전엔 아 그냥 그 유명한 화가가 그린 거구나! 였는데 이번에 전시 보면서는 책자나 모조품에서는 보이지 않는 원화의 색감과 붓터치의 흔적 하나하나가 인상적으로 다가왔다.

#7.

2018년을 기준으로 난 이제 스무한 살이 되었다. 정말 정내미 떨어지는 나이인 것 같다.

스무살이 되었을 땐 음! 난 이제 10대가 아니구나! 정도였고 가끔 더이상 틴에이저 영화나 드라마의 타깃이 내가 아니라는 사실이 좀 서글픈 정도였는데

21살은.... 막 어른들 중 가장 애기라는 가산점을 딸 수 있는(?) 20살도 아니고 그냥 무슨 짓을 해도 다 내 나이에 걸맞지 않은 것 같아서 스스로를 한심스럽게 여기고 한숨짓는 나이라는 생각이 든다.

아무튼 새해가 되어서 이렇게나 기분이 우중충하고 하늘이 무너지는 기분인 건 처음임..

'일기' 카테고리의 다른 글

| 2018.02.08 (0) | 2018.02.08 |

|---|---|

| 180205. 짤줍보고서 (0) | 2018.02.05 |

| 또 일기 쓰기 싫어서 요즘 듣는 음악 목록만 올림 (0) | 2017.12.14 |

| 9월의 고양이 일기 (0) | 2017.09.19 |

| 2017. 08. 26 짧은 일기 (0) | 2017.08.26 |